人間関係・社会性

ねらい

☆他者との関わり(人間関係)の形成 ☆自己の理解と行動の調整 ☆仲間づくりと集団への参加

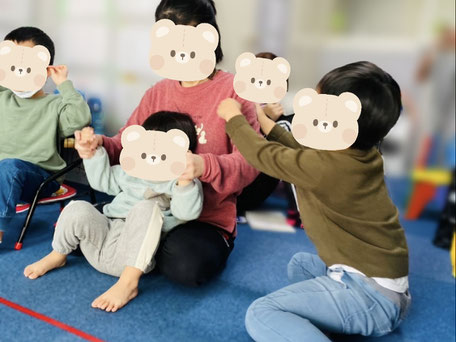

1.アタッチメント(愛着行動)の形成

人との関係を意識し、身近な人と親密な関係を築き、その信頼関係を基盤として、周囲の人と安定した関係を形成するための支援を行う。

具体的には....

アットホームな雰囲気があり、児童発達支援教室と放課後等デイサービスが同じ建物の中にあるので長い期間通って頂けることで、保護者の方との関係性の構築はもちろんですが、子ども達にも第二の自宅と思って頂ける環境作りをしております。

2.模倣行動の支援

遊び等を通じて人の動きを模倣することにより、社会性や 対人関係の芽生えを支援する。

具体的には....

年齢で分けたクラス分けをしていないので、年上のお友達も年下のお友達も居る環境で、子ども達は自然とお兄さん・お姉さんらしい行動を身につけ、年下のお友達はお兄さん・お姉さんを憧れてまねっこします。

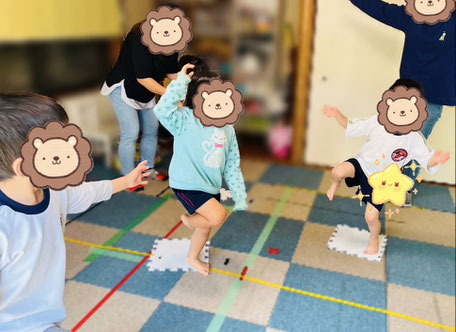

3.感覚運動遊びから象徴遊びへの支援

感覚機能を使った遊びや運動機能を働かせる遊びから、見立て遊びやつもり遊び、ごっこ遊び等の象徴遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援する。

具体的には....

お店屋さんごっこや、おままごとで楽しみながら社会性を身に付けます。また、運動の時間には動物さんになりきって体操をする等子ども達の表現力を高めます。

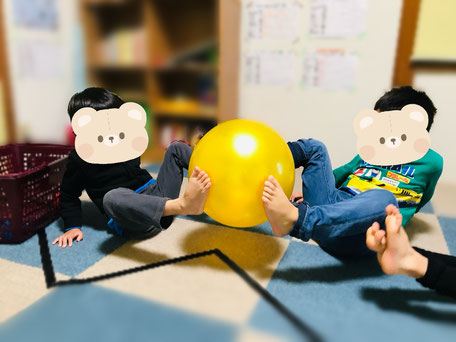

4.一人遊びから協同遊びへの支援

周囲に子どもがいても無関心である一人遊びの状態から並行遊びを行い、大人が介入して行う連合的な遊び、役割分担したりルールを守って遊ぶ協同遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援する。

具体的には....

ペアや3~4人のチームで取り組む活動や、一人一人に役割のある活動を通して、協力することで感じる達成感や共感性を引出します。

5.自己の理解とコントロールのための支援

大人を介在して自分のできること、できないことなど、自分の行動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整ができるように支援する。

具体的には....

目標達成シートを活用して、視覚的に得意なことと苦手なことを提示し自己理解を深めます。

また、その日の振り返りをしてどんな時にどのような気持ちになるのかを整理して感情のコントロールを学びます。

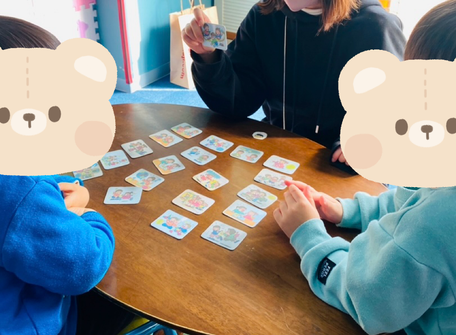

6.集団への参加への支援

集団に参加するための手順やルールを理解し、遊びや集団活動に参加できるよう支援する。

具体的には....

SST(ソーシャルスキルトレーニング)を通して、集団でのルールやマナーを学びます。